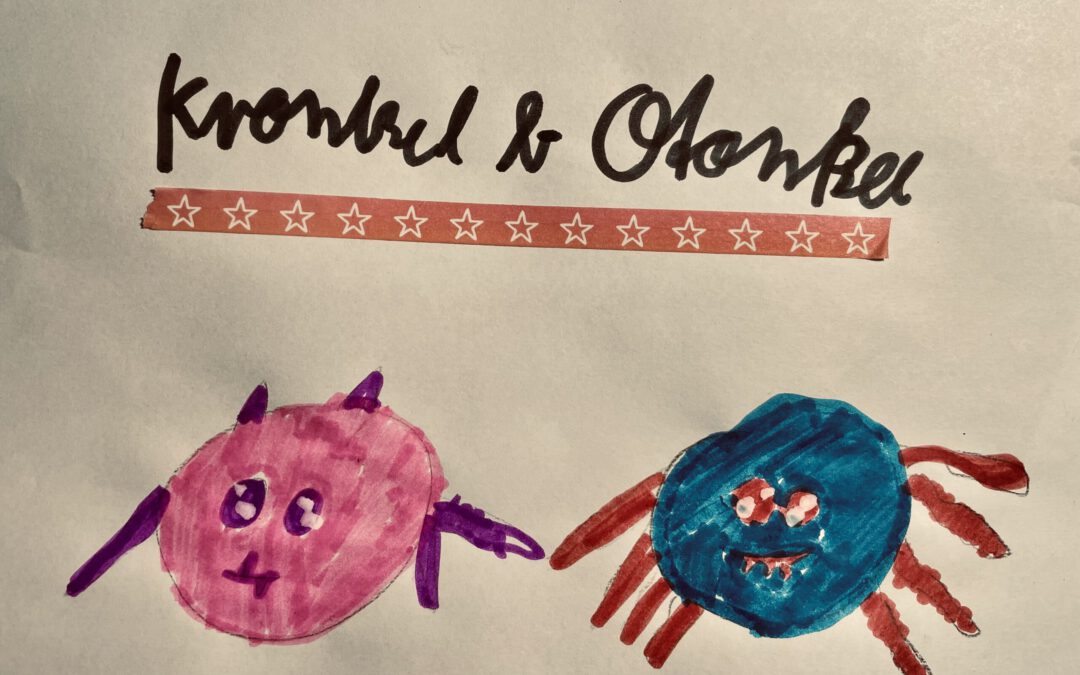

Kronkel und Otonkel

Zwei Internetzspinnen auf Abenteuer

Ein Tag im Schnee und eine tolle Idee.

Als Juna morgens vom Duft der frisch in der Pfanne liegenden Eierkuchen erwachte, rannte sie gleich ans Fenster und sah das, was jedes Kinderaugenpaar an einem 30. Dezember erblichen will: Schnee!!! So viel Schnee. Es sah wahnsinnig gut aus und Juna vergaß die Eierkuchen und wollte am liebsten gleich raus in den Schnee. Sie rannte die Treppe hinunter, riss die Haustür auf und lief barfuß und im Schlafanzug hinaus. Es dauerte nicht lange bis eine entsetzte Mamastimme sie hineinzitierte. Bevor dies geschah, konnte Juna aber den Schnee noch riechen und die Schneelandschaft hören. Der Schnee roch nach erstarrtem Regen. Über allem lag eine weiße Decke, die alle Geräusche dämpfte. Sogar das Bellen von Ursulas Dackel Waldemar klang wie durch eine dicke Steppdecke.

Juna setzte sich in die Küche an den Tisch und versuchte, den vorwurfsvollen Blicken der Mutter auszuweichen. „Sag mal liebes Kind, hast Du Dir vorher mal überlegt, wie unvernünftig das ist, sich ohne Schuhe und nur in einem Schlafanzug in den Schnee zu stellen?“

„Ähm, ja!“, sagte Juna.

“Gut, dann hast du ja wenigsten hast nachgedacht, bevor Du Dich dafür entschieden hast“, erwiderte ihre Mama.

Junas Mama servierte ihr einen wunderbaren Eierkuchen mit Nutella und einer Prise Zucker und Zimt. Am Tisch saß jetzt auch ihre kleine Schwester Emma. Sie mampfte schon längst den zweiten Pfannkuchen. Diesmal aber mit selbst gemachter Himbeermarmelade. Diese Marmelade färbte leider sehr schnell andere Sachen wie Tischdecken, Armlehnen, T-Shirts, Hosen, aber vor allem Teppich und Fußboden rot ein.

„Carolin!!!“, rief Papa Bernhard, entsetzt der Mutter zu: „Wir haben einen Himbeermarmeladenbefall auf dem Tisch!“

„Ach Du meine Güte! Wieso holt denn keiner einen Lappen? Ruf sofort die Lappenhilfe an!“, rief Mama Carolin.

In diesem Moment maunzte die Familienkatze Minka und schlängelte sich um Carolins Beine – aber ohne jeglichen Lappen und um den Himbeerfleck auf den Tisch durfte sie sich nicht kümmern, den Katze auf dem Esstisch ist viel schlimmer als Hund in der Badewanne, wenn man drin sitzt. Juna ging souverän zur Küchenspüle und kehrte mit einem „Tatütata“ zurück, um mit einem Wisch die Himbeeren vom Tisch zu wischen. Bernhard, der Papa, danke mit einem: „Achtung, Achtung, wir danken der Lappenhilfe für den Einsatz!“

Die ganze Familie saß am Tisch und die 8-jährige Emma lag allen in den Ohren, weil sie ständig nur einen Satz sagte: „Wann können wir raus in den Schnee und wo ist unser Schlitten?“

Dieser Satz wurde von Bernhard immer wieder mit dem gleichen Satz beantwortet: „Wenn wir alle satt sind.“ Dann nahm er sich einen weiteren Eierkuchen und schmierte auf diesen Nutella. Es dauerte für die Kinder so ewig, dass sie das Gefühl hatten, sie wären wieder rückwärts im Mittelalter angekommen.

Irgendwann war Familie Jürgenson mit dem Frühstück fertig. Besser gesagt: Papa Bernhard war endlich satt.

„Papa, jetzt hol schon endlich den Schlitten aus dem Keller!“, forderte Juna ungeduldig mit nachdrücklicher Stimme.

Der Vater ging in den Keller und es dauerte nicht lange, bis sie ihren Vater schimpfen hörten:

„Wer hat denn hier diesen ganzen alten Mist in den Weg gestellt? Wieso stehe ich mit einem Bein in einem Karton? Hier ist eine furchtbare Unordnung!“

Der Vater musste aufhören, zu schimpfen, denn er kam nicht umhin, sich daran zu erinnern, dass er das selbst alles dahin gestellt hatte. Solche Keller sind furchtbar gemein: Man kann da Sachen hinstellen, dann sieht man sie nicht mehr und schlussendlich vergisst man, dass man sie hat.

So eine Art Keller gibt es auch auf jedem Computer. Aber dazu später mehr. Jetzt haben wir keine Zeit, denn die Kinder wollen in den Schnee!

Endlich waren die Kinder im Schnee. Die Schlitten waren startklar. Juna und Emma trafen die Nachbarskinder. Ursulas Dackel Waldemar hatte nach 15 Minuten Dauerbellen endlich aufgegeben. Nun ertönten nur die Schreie der freudigen Kinder, die sich gegenseitig mit Schneebällen bewarfen. Es war der Klang eines wunderschönen Wintertages.

Zu den Nachbarkindern gehörten die Schmidtchen-Jungs. Alle Kinder tobten den ganzen Tag im Schnee. Sie schafften es, dass vor jedem Haus ein Schneemann stand. Zuletzt begannen sie den Bau eines Iglus, mussten wegen einbrechender Dunkelheit, einsetzendem Schneefall und kalten Händen aber die Baumaßnahmen abbrechen. Sie verabredeten sich für den nächsten Tag.

Juna und Emma gingen nach Hause und zogen gleich im Flur ihre mit Schnee belasteten Schuhe, Jacken und Hosen aus, als sich plötzlich von der Decke eine kleine Spinne an ihrem Faden abseilte und knapp vor Emmas Nase stoppte.

„Ihhhh, Hilfe, eine Spinne!“, schrie Emma und machte aus dem Stand einen weiten Sprung zurück. Papa Bernhard kam in den Flur gerannt und schaute beide Kinder erschrocken an.

„Was ist denn los? Hat sich jemand wehgetan“?“, fragte er besorgt.

„Nein, Emma hat Angst vor der kleinen Spinne da.“ , sagte Juna. Sie zeigte auf die Spinne, die im Flur an ihrem Faden hin und her schwang. Papa Bernhard ging zu Emma und umarmte sie. Dann sagte er: „Emma, vor der kleinen Spinne da brauchst Du keine Angst haben. Sie hat wahrscheinlich mehr Angst vor uns und tut nur Fliegen etwas zuleide.“ Juna grinste, Emma schaute unglücklich zur kleinen Spinne.

Papa Bernhard sah zu den Kindern und sagte: „Spinnen sind sehr nützliche Tiere und wenn eine Spinne im Haus ist, dann fängt sie für einen die Mücken und Fliegen. Außerdem können nur Spinnen so wunderbare Netze bauen wie dieses da oben in der Ecke. Schaut nur hin, so etwas Schönes und Geordnetes schafft nur eine Spinne, mit ihrem Faden zu spinnen!“

Emma war mit der ganzen Situation noch nicht im Reinen und wollte in das warme Wohnzimmer. Bernhard servierte seinen beiden Töchtern einen heißen Kakao, während sie es sich unter dicken Decken auf dem Sofa vor dem Kamin bequem machten.

Juna holte ihren Laptop und wollte Emma etwas über Spinnen aus dem Internet zeigen. Dann aber fragte Emma: „Wie funktioniert das Internet eigentlich?“ Juna sah sie an und sagte: „Na ganz einfach mit einem Netz von Kabeln und dazwischen sind Router und Server.“ Emma fragte: „Was machen die Router und Server? Wie sehen die denn aus?“ Juna rief nach ihrer Mutter, denn sie wusste, dass egal was Juna jetzt erzählte, ihre kleine Schwester es entweder wirklich nicht verstand oder nicht verstehen wollte. Das war immer so, wenn Juna ihr etwas erklärte.

Mama Carolin erschien im Wohnzimmer, setze sich auf einen Sessel neben dem Sofa und fragte: “Na ihr Schneehasen, was gibt es denn für ein Problem?“ Juna erklärte, dass Emma gern wissen wollte, wie das Internet funktioniert. Die Mutter holte tief Luft und sagte: „Also Folgendes… ich muss mal kurz überlegen…..mmmm.

Juna sah ihre Mama an und sagte: „Mensch Mama, als Informatikerin dürfte das für Dich doch wirklich pillepalle sein!“ Die Mutter runzelte die Stirn und sagte: „Stimmt, deswegen ist es ja auch so schwierig mit der Erklärung. Versuch Du doch mal jemanden zu erklären, wie man läuft.“

Carolin holte noch einmal tief Luft und setzte an zum Erklärungsmarathon: „Das Internet ist ein riesiges über die ganze Welt verteiltes und mit Kabeln oder Funk verbundenes Netz aus Computer. Sozusagen ein weltweites Netzwerk. Natürlich gibt es noch einzelne Gebiete, wo es kein Internet gib. Dies ist dort, wo keine Menschen leben. Dort wo Menschen wohnen und arbeiten gibt es aber auf der ganzen Welt den Zugang zum Internet. Weil so die ganze Erde mit dem Internet umspannt ist, wird es als weltweites Netzwerk bezeichnet. Wenn Juna mit ihrem Laptop im Internet „surfen“ möchte, dann muss sie dort erst einmal hineinkommen. Sie braucht einen Zugang zum Internet, quasi eine Tür ins Netz.

Diesen Zugang liefern die Internetanbieter. Weil diese Unternehmen jemanden das Internet „bereitstellen“ werden sie „Provider“ genannt. Der Begriff kommt aus der englischen Sprache. Er bedeutet übersetzt „versorgen, „bereitstellen“. Mit einem Provider schließt derjenige, der das Internet nutzen will, einen Vertrag. Wenn zwei Personen einen Vertrag schließen, dann verpflichten sie sich gegenseitig. Der Provider verpflichtet sich, den Zugang zum Internet bereitzustellen, und der Nutzer bezahlt Geld dafür. Verträge kann nicht jede Person schließen, sondern nur diejenigen die voll geschäftsfähig sind. Dies bedeutet, dass sie sich rechtlich wirksam zu etwas verpflichten können und sich dann auch daran halten müssen. In Deutschland und in den meisten anderen Ländern ist ein Mensch mit 18 Jahren voll geschäftsfähig. Juna kann also den Vertrag nicht schließen, sondern wir Eltern haben den Vertrag mit unserem Provider geschlossen. Juna kann das Internet mit unserer Zustimmung nach den von uns aufgestellten Regeln nutzen.

Nachdem wir den Vertrag mit unserem Provider geschlossen haben, hat dieser uns einen Router geschickt. Dies ist ein technisches Gerät, dass die „Tür“ zum Internet öffnet. Dieses Gerät wird an ein Kabel, so wie früher das Telefon angeschlossen. Dieses Kabel verläuft dann aus unserem Haus und trifft in einem großen grauen Kasten, der meistens an der Straße steht, auf andere Kabel, die miteinander durch Verteilerstecker verbunden sind. So geht es über immer weitere Kabel zu anderen Kabeln quer durch Deutschland und die ganze Welt. Weil dieser erste Router auch das WLAN, also Internet über Funk bei uns im Haus erzeugt, wird das Gerät auch WLAN-Router genannt. Doch zurück zum Internet. Wenn Juna jetzt durch die Tür ins Internet geht, dann muss ihr Computer erst einmal eine „Anfrage“ senden, wo er hin will. Die Anfrage ist eine Adresse einer bestimmten Webseite, die auf einem bestimmten Server liegt. Alle technischen Geräte, die im Internet sind, haben so eine IP-Adresse. Diese ist notwendig, um ein Gerät im Internet zu finden. IP ist die Abkürzung für Internetprotokoll. Unter einem Protokoll versteht man einen immer gleichen Ablauf oder eine bestimmte Form, die eingehalten werden muss. Bei dem Internetprotokoll ist dies eine ganz bestimmte Abfolge von Zahlen. Das Prinzip ist ähnlich wie bei der Telefonnummer.

Der Hausrouter schickt also die Anfrage an einen weiteren Router, der dann weiter verbindet, zu einem Server. Router sind also technische Geräte, die der Anfrage den Weg leiten. Sie sind diejenigen, die der Anfrage eine Route, also einen festgelegten Weg geben und die Anfrage so zu einem zuständigen Server leiten.

Ein Server ist ein Computer ohne Bildschirm. Der Bildschirm wird nicht gebraucht, weil auf dem Computer ausschließlich Daten liegen, die jemand abrufen kann. Der Server stellt also Daten wie beispielsweise zur Darstellung einer Internetseite bereit. Er serviert also nicht Nudeln mit Tomatensoße oder Vanillepudding, sondern Daten. Das kann natürlich auch ein Bild von Nudeln mit Tomatensoße sein….

Damit Junas Computer wieder geantwortet werden kann und die Daten an den Computer gesendet werden können, braucht er eine Anschrift. Er hat auch eine IP-Adresse, die er mit seiner Anfrage gleich mitgesendet hat. So können die Daten von dem Server, also dem Computer, auf dem die Daten gespeichert sind, abgerufen werden und finden den Weg im Internet zu Junas Computer. Weil so viele Computer miteinander verbunden sind, wird das World Wide Web, übersetzt das weltweite Netz, Gewebe, Gespinst oder Matrix auf Internet genannt. Ähnlich einem Spinnennetz. Das Internet ist also auch systematisch, aber nicht so schön symmetrisch, also ebenmäßig/gleichartig wie ein Spinnennetz. Und so funktioniert das Internet.“

Als die Mutter ihre lange Erklärung beendet hatte, war es fast ganz still im Wohnzimmer. Nur das Schnurren der Katze und das leise Schnarchen von Papa Bernhard war zu hören…